2025/07/10

注文住宅を建てるなら木の家がおすすめ!建て方やメリットについて徹底解説

木の家に魅力を感じる方は多いものです。

ぬくもりを感じる素材として、木は昔から日本の暮らしに欠かせないものでした。

現代にも、木の魅力を取り入れた注文住宅が増えています。

木の家は見た目の美しさだけでなく、体にやさしい空気環境、長く住める安心感、そして自然とのつながりを感じられる暮らしをもたらします。

こうした本質的な魅力が、いま改めて注目されている理由です。

今回は、木を使った注文住宅の魅力について解説していきます。

【メリット徹底解説】木の注文住宅が「最高の住まい」とされる理由

木の注文住宅が愛される理由は、以下のメリットがあるからです。

- 健康で快適に暮らしたいなら、自然素材が向いているから

- 心が落ち着く住まいを求めるなら、木の香りがベストだから

- デザインの自由度と経年変化で住まいの美しさを長く楽しめるから

- 木の家は高い断熱性と創エネ性能でエネルギー効率の良い家にできるから

- 木の耐震性で災害に強い家にできるから

- 地域材を活用して環境に配慮した住まいが手に入るから

以下からは、それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。

健康で快適に暮らしたいなら、自然素材が向いているから

木でつくられた家の中は、空気がやわらかく感じられます。

これは、木が持つ調湿(ちょうしつ)作用によるもので、部屋の中の湿度を適度に保ってくれるのです。

たとえば、湿気が多い梅雨の時期には水分を吸い、乾燥する冬には湿気を出してくれるので、体に負担の少ない空気環境が保たれます。

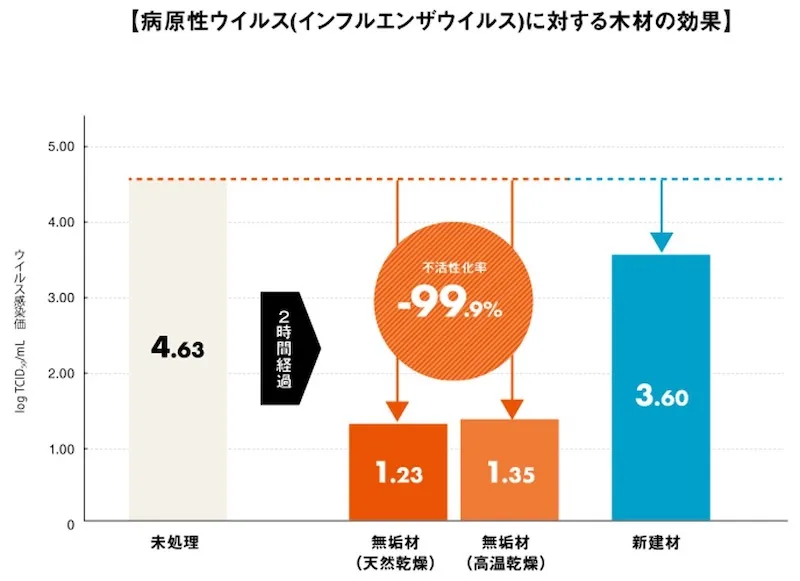

また、木材には抗菌作用もあります。

実際に九州大学と私たち安成工務店が行った研究では、木材の成分が空気中のウイルスや菌を抑える効果があることがわかりました。

たとえば、木の壁に囲まれた空間で暮らすと、インフルエンザウイルスが減少するという結果も出ており、感染症対策にもなるといわれています。

引用元:安成工務店「安成の家を科学する | 抗ウイルス効果」

リラックス効果も見逃せません。

木に囲まれた空間では、ストレスを和らげるといった実験結果が出ています。

引用元:安成工務店「安成の家を科学する | 生理・心理的向上」

木の家に住んでいる方の多くが実際に「よく眠れる」「気持ちが落ち着く」と感じているのは、こうした科学的根拠によるものです。

私たち安成工務店では、自然素材を多く使うことにこだわった「呼吸する木の家」で、家族が毎日健やかに暮らせる住まいを提案しています。

心が落ち着く住まいを求めるなら、木の香りがベストだから

木の家に入ったとき、ふわっと感じる香りには理由があります。

たとえばヒノキや杉に多くふくまれる成分「αピネン」や「セドロール」は、気持ちを落ち着けるはたらきがあるとされているのです。

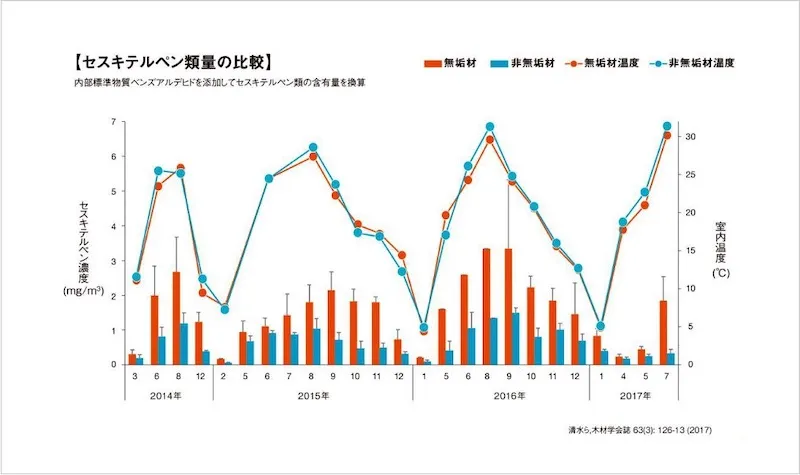

たとえば、杉の無垢材を使った部屋では、香りの成分が多く検出されることがわかっています。

実際に、安成工務店と九州大学の実験では、スギ材を内装に使った部屋とそうでない部屋を比較したところ、スギ特有の香り成分「セスキテルペン類」の濃度が、最大で4倍以上高くなったというデータがあります。

引用元:安成工務店「安成工務店を科学する | リラックス効果」

この香り成分は、私たちの感情や記憶に関わる「大脳辺縁系(だいのうへんえんけい)」に直接働きかけ、気持ちを落ち着ける効果があると言われています。

そのため、木の香りに包まれた空間にいると、自然とリラックスしやすくなるのです。

さらに、スギの香りは時間が経っても大きく減ることはないという結果も出ています。

たとえば夏の暑い時期には香りが強くなり、冬には少し穏やかになるなど、季節に応じて香りの表情が変わるのも魅力のひとつです。

寝室などにヒノキを使えば、やさしい香りに包まれて気持ちが落ち着き、寝つきがよくなったり、深く眠れるでしょう。

木の香りは、ただの「良い匂い」ではなく、暮らしを支える大切な要素なのです。

デザインの自由度と経年変化で住まいの美しさを長く楽しめるから

木の家は、時間が経つほどに美しくなるという特徴があります。

たとえば、新築のときは明るい色だった梁(はり)が、年月とともに落ち着いた飴色に変わっていく様子には、家族の時間の積み重ねが感じられます。

デザイン面でも木は自由度が高く、梁を見せた天井や、無垢の床材、ウッドデッキなど、自然と調和したやわらかい空間をつくれるものです。

特に漆喰(しっくい)壁や和紙クロスと組み合わせると、光の反射がやさしく、長く暮らしても飽きない住まいになります。

安成工務店では、そうした自然素材の魅力を最大限に活かすために、職人の手仕事と高度な設計力で「時とともに美しくなる家」を実現しています。

見えない部分にも妥協せず、長年の経験と技術を活かした「精緻な施工品質」で、美しさと安心を両立させているのです。

木の家は高い断熱性と創エネ性能でエネルギー効率の良い家にできるから

木の注文住宅は、見た目や香りだけでなく、住まいとしての性能面でも優れています。

そのひとつが、断熱性の高さと自然エネルギーを活かす設計ができる点です。

たとえば、壁や天井に使われる断熱材の中でも、安成工務店が標準で採用している「セルロースファイバー断熱材」は、新聞紙をリサイクルして作られた自然素材の断熱材で、夏の暑さや冬の寒さから住まいをしっかり守ってくれます。

さらに、屋根に太陽光パネルを設置したり、「OMソーラー」という仕組みを使うことで、太陽の力を家の中に取り入れ、暖房や給湯に活かすことができます。

OMソーラーは、太陽熱を屋根から床下に送り込み、部屋をじんわりと温めてくれる自然の力を活かした仕組みです。

安成工務店では、こうしたOMソーラーや高性能な断熱材を組み合わせることで、ZEH(ゼッチ:ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)仕様の住まいをつくることもできます。

ZEHとは、年間のエネルギー消費量をおおむねゼロにする家のことです。

たとえば、家庭での電気代が年間12万円だった場合、ZEH仕様にすると太陽光で発電した分を引いて、年間の電気代を実質ゼロに近づけることも可能です。

毎月の光熱費が下がるだけでなく、家そのものが快適な温度と空気を保ってくれるので、家族の体調管理にもつながります。

私たち安成工務店では、自然エネルギーの恵みを最大限に活かした快適でエコな家づくりを、標準仕様としてご提案しています。

木の耐震性で災害に強い家にできるから

「木の家って地震に弱そう」という声を聞くことがありますが、それは誤解です。

しっかりと設計され、ていねいに建てられた木の家は、地震にも強いことがわかっています。

たとえば安成工務店では、耐震等級3を満たすような設計と施工を行っています。

耐震等級3とは、住宅性能表示制度の中でも最も高い等級で、消防署や警察署などの防災拠点と同じレベルの耐震性です。

また、柱や梁などの木の組み方にも工夫があり、力が分散されるようにバランスよく配置されています。

さらに、制震装置(揺れを吸収するパーツ)を使うことで、大きな揺れが来ても建物のゆがみや倒壊を防ぐようになっています。

たとえば、過去に大きな地震があった地域でも、こうした工夫をした木の家は影響を受けづらくなるでしょう。

逆に、安さだけで建てられた家では、壁にひびが入ったり、扉が閉まらなくなったりするなど、暮らしに支障が出ることもあります。

地域材を活用して環境に配慮した住まいが手に入るから

木の家をつくる素材選びでは、「どこで育った木を使うか」も大切な考え方です。

安成工務店では、「地元の山の木で家を建てる」ことを大切にしています。

たとえば山口県や九州の山から切り出した杉やヒノキを、天然乾燥という方法でじっくりと乾かし、木の持つ力をそのまま活かしているのです。

輸入材に比べて、地域材は輸送距離が短く、トラックや船で運ぶときに出る、温暖化の原因「CO2」の排出量も少なくて済みます。

つまり、環境にやさしい家づくりになるのです。

さらに、地元の木を使うということは、地元の林業や製材所、職人さんたちの仕事にもつながります。

家を建てることが、地域を元気にすることにもなるのです。

私たち安成工務店では、輪掛け乾燥という昔ながらの方法で木を乾燥させ、香りや色合い、調湿機能を失わないようにしています。

こうした丁寧な木の扱いが、住まいの空気を快適に保ち、家の寿命を長くしてくれるのです。

また、「環境共生住宅」という考えのもとで、自然と共に暮らす家づくりをすすめています。

自然を壊すのではなく、活かしながら暮らす。

その価値を家の形にしているのが、私たちの家づくりの根っこにある考え方です。

木の注文住宅のデメリットと対策を知っておこう

木の家にも、気をつけるべき以下のようなデメリットがあります。

- 木の家は意外と予算がかかる

- 木の家にはシロアリや湿気のリスクがある

- メンテナンスしないと木材は経年変化する

正しい対策方法も一緒に書くので知っておきましょう。

以下から詳しく説明します。

木の家は意外と予算がかかる

木の家は、自然素材を多く使うため、どうしても建築費用が高くなりがちです。

とくに無垢材(一本の木から切り出した木材)を多く使うと、材料費だけでなく、加工や施工にも手間がかかるため、トータルのコストが上がります。

また、木材は天候や湿度によって取り扱いが変わる繊細な素材です。

そのため、専門の職人による丁寧な作業が必要です。

こうした側面があるため、人工的な素材を使った家と比べると、費用の面で差が出ることがあります。

木の家にはシロアリや湿気のリスクがある

木材は自然素材なので、湿気が多い場所では腐りやすくなったり、シロアリの被害にあうリスクがあります。

特に日本のように四季があり、梅雨や台風の季節がある地域では、湿気対策が重要です。

対策を怠ると、床下の木材が黒く変色してボロボロになったり、家の柱が空洞になって建物の強度が落ちることもあります。

気づかないうちにシロアリ被害が広がってしまうと、数百万円単位の補修費がかかることもあります。

とはいえ、今では薬剤を使わずにシロアリ対策ができる方法も生まれました。

たとえば、私たち安成工務店では、「ボロンdeガード工法」で、地下シロアリ防除の処理を行っております。

また、風通しのよい間取りを考えたり、調湿性のある断熱材を使うことで、湿気による劣化を防ぐことができます。

メンテナンスしないと木材は経年変化する

木の家は、年月が経つと色が変わったり、表面に細かな傷がついたりします。

これは自然素材であるがゆえの特徴です。

しかし、この変化は「劣化」ではなく、「味わい」として楽しむこともできます。

たとえば、最初は明るい色だった無垢材の床が、10年、20年と使い込むうちに深みのある色へと変わっていく様子は、時間の積み重ねそのものを表現しているともいえます。

傷も同様で、「子どもが小さかった頃の椅子の跡」など、生活の記録として残るのです。

とはいえ、定期的なメンテナンスをしないと、木材が乾燥しすぎてひび割れたり、日焼けして極端に色あせてしまうこともあります。

たとえば、無垢材の床は年に1~2回、天然オイルやワックスを塗ってあげると、木のしっとりとした質感が保たれ、劣化も防げます。

さらに、杉やパインなどのやわらかい木材を使えば、小さな傷が目立ちにくくなるのです。

逆に、キズが目立ちやすい場所には堅い木を使うなど、設計時に工夫することも大切です。

木の注文住宅に利用される素材と特徴

木の家に使われる素材は、構造部ごとに異なります。

木の家の素材の使われ方を分類すると、次のようになります。

- 構造材(柱・梁・床などの主要素材)

- 内装・仕上げ材(壁・天井・床の表面仕上げ)

- 断熱材・性能向上のための素材

以下からは、こうした場所ごとに使われる素材について、具体的に見ていきましょう。

構造材(柱・梁・床などの主要素材)

構造材は、以下の2つに分類できます。

- 無垢材

- 集成材

それぞれの特徴や使い方を詳しく説明します。

無垢材

無垢材とは、一本の木から切り出してつくった自然そのままの木材です。

貼り合わせや加工をしていないため、木の香りや質感、経年変化の美しさをそのまま楽しめます。

たとえば、無垢材の床は冬でも冷たさを感じにくく、素足で歩いても心地よいといった特徴があります。

木がもともと持つ調湿作用のおかげで、室内の空気も自然に整いやすくなるのです。

ただし、水に弱いという特性もあるため、キッチンや洗面所など湿気がこもりやすい場所に使う際には、防水性のある塗装を施すなどの工夫が必要です。

代表的な無垢材の素材を木の種類別によって分類すると、以下のようにわけられます。

- 杉

- 檜

- ケヤキ

- ヒバ

続いては、それぞれの特徴について見ていきましょう。

杉

杉は日本の代表的な木材で、やわらかく加工しやすいのが特徴です。

調湿効果が高く、室内の湿気を調整する力があります。

たとえば、「杉の床は、冬に素足で歩いても冷たく感じにくく、リビングや寝室にぴったりです」といわれるほど、やわらかな肌ざわりと温かみがあります。

価格も手ごろなため、家全体に使いやすい素材です。

檜

檜は、天然の防虫作用と抗菌性を持つ木材です。

強度があり、耐久性も高いため、土台や柱など住宅の要となる部分に向いています。

たとえば、「檜は水に強く、浴室や玄関まわりなど湿気の多い場所にも安心して使える」といった利点があります。

香りもすっきりしていて、心を落ち着ける効果があります。

ケヤキ

ケヤキは硬くて重く、重厚感のある木材です。

耐久性があり、高級感のある見た目から、和風建築や家具などにも広く使われています。

たとえば、「ケヤキは大黒柱や玄関の式台に使われることが多く、どっしりとした存在感を持つ」とされ、家の顔ともいえる部分にふさわしい素材です。

ヒバ

ヒバは、防虫性・防腐性にすぐれており、耐水性も高い木材です。特に湿気が多い地域や浴室などには適しています。

たとえば、「ヒバはカビが発生しにくく、長持ちする住まいに向いている」という理由から、外壁や水回りの造作に使われることが多いです。

香りも清涼感があり、気持ちをやわらげてくれます。

集成材

集成材とは、これまで見てきた無垢材とは異なり、木材を小さく切り、接着剤で貼り合わせるなどしてつくられた木材です。

見た目は均一で扱いやすく、無垢材に比べて反りや割れが出にくいという特徴があります。

価格も比較的安定しており、施工のしやすさや強度の安定性から、利用されることも多いものです。

ただし、接着に使われる化学物質(ホルムアルデヒドなど)が微量に含まれることもあり、体質によっては注意が必要です。

F★★★★(エフ フォースター)という安全基準を満たしている製品が多くなっていますが、完全に無害とは言い切れません。

また、無垢材のような自然な木目や香り、経年変化による味わい深さは感じにくいという面もあります。

長期間使ううちに接着剤が劣化し、強度が落ちるケースもあるため、湿気の多い場所では注意が必要です。

内装・仕上げ材(壁・天井・床の表面仕上げ)

内装や仕上げ材は、住まいの見た目や空気環境を大きく左右する大切な要素です。

木の家では、化学的な建材をできるだけ使わず、自然素材で仕上げることで、健康的で心地よい空間をつくることができます。

内装や仕上げ材の主要素材や工法は、以下の通りです。

- 珪藻土

- 漆喰(しっくい)

- 和紙クロス

- 自然オイル塗装

次に、それぞれの特徴を、具体的に見ていきましょう。

珪藻土(けいそうど)

珪藻土は、海や湖にいた藻の一種が堆積してできた自然素材で、無数の細かな穴を持つ「多孔質(たこうしつ)」の構造が特徴です。

多孔質構造のおかげで、部屋の湿度が高いときは湿気を吸い、乾燥しているときは水分を放出する「調湿作用」が起こります。

また、タバコや料理、ペットのにおいを和らげる「消臭効果」、ホルムアルデヒドなどの「有害物質を吸着する性質」も備えており、空気環境を整えるのに適しています。

仕上がりはマットで自然な風合いがあり、和洋問わずどんな空間にも馴染みやすく、塗り方によって独自の表情が出るのも魅力です。

ただし、水に弱く汚れが染み込みやすいため、水回りには不向きであり、衝撃で欠けやすい点にも注意が必要です。

なお、壁材の一種として、大分県・湯布院の土を使った「湯布珪藻土」という商品名の珪藻土が使われることも。

湿度調整や消臭効果にすぐれ、実際の施工でも快適性を実感される方が多く、安成工務店でも採用例があります。

漆喰(しっくい)

漆喰とは、石灰石(せっかいせき)を原料とした自然素材の壁材で、古くからお城や蔵などにも使われてきました。

白くてなめらかな見た目が特徴で、和の空間にも洋風の空間にもよく合います。

漆喰は火に強く、燃えにくいという性質があり、防火性の高い仕上げ材です。

さらに、表面にカビが生えにくく、空気中の湿気や香りを調整してくれるため、室内の空気を快適に保つ効果があります。

たとえば、漆喰の壁を使った部屋では、雨の日でもジメジメせず、空気がさわやかに感じられることは代表的なメリットです。

長期間劣化しにくく、メンテナンスの手間も少ないため、長く快適に暮らせる住まいにぴったりの素材です。

和紙クロス

和紙クロスは、日本の伝統的な素材「和紙」を使った壁紙です。

普通のビニールクロスとは違い、調湿性・吸音性があり、光をやさしく拡散して、部屋全体を落ち着いた雰囲気にしてくれます。

たとえば、和紙クロスは、昼間の自然光が壁にやわらかく反射するため、心がほっとするような空間になるといわれることが多く、和モダンなデザインの住まいにはぴったりです。

また、和紙クロスは通気性も高く、空気のこもりを抑えてくれます。

音も吸収してくれるため、和紙クロスが使われた場所は話し声が響きすぎないやさしい空間になるでしょう。

自然オイル塗装

自然オイル塗装は、亜麻仁油(あまにゆ)やひまわり油など、植物由来のオイルを使って木材を仕上げる方法です。

一般的なウレタン塗装のように木の表面に膜を作らないため、木が呼吸しやすく、自然の風合いを損なうことがありません。

たとえば、自然オイル塗装をした床材は、手ざわりがなめらかで温かみがあり、経年変化も美しく楽しめるといった点が好まれています。

自然オイル塗装は、汚れや乾燥を防ぎながら、木材本来の質感を残すことができるため、メンテナンスのしやすさでも優れています。

少しのキズや色あせなら、自分で簡単に手直しできるのも魅力のひとつです。

断熱材・性能向上のための素材

断熱材は、家の快適さや省エネ性に直結する大切な素材です。

熱の出入りを抑え、室温を一定に保つだけでなく、湿気や音にも影響するため、選び方が暮らしの質に大きく関わってきます。

断熱材などに使われる主要素材は、以下の通りです。

- セルロースファイバー断熱材

- ウール断熱材(羊毛)

- 木質繊維断熱材(ウッドファイバー)

- 発泡ウレタン断熱材

それぞれの素材について、具体的に見ていきましょう。

セルロースファイバー断熱材

セルロースファイバー断熱材は、古新聞をリサイクルしてつくられる木質繊維系の断熱材です。

環境へのやさしさと、断熱性能を兼ね備えています。

繊維の間に多くの空気が入り込む構造になっており、夏の熱気や冬の冷気をしっかりと遮断して室温を安定させる効果があります。

さらに、湿気を吸ったり吐いたりする「調湿性」もあるため、壁の中が結露しにくく、カビや腐食の予防にもつながります。

また、密度が高いため音も通しにくく、防音効果にも優れているのです。

ホウ酸処理により防虫・防火性も確保。

機能面でもバランスが取れた断熱材です。

安成工務店では、セルロースファイバー断熱材の中でも「デコスファイバー」という製品を標準的に使っており、断熱性・調湿性・防音性のすべてを高いレベルで満たしています。

デコスファイバーは、空気をたっぷり含むため熱を伝えにくく、冬は外からの寒さを防ぎ、夏は熱気を遮る力にすぐれています。

また、吸放湿性が高いため、壁の中の湿気を自然にコントロールでき、結露も発生しにくくなるのです。

たとえば、梅雨どきでも壁の中がジメジメしにくい設計か、カビやダニの発生が抑えられるかどうかは、木造住宅にとって重要です。

さらに、新聞紙由来の繊維が音を吸収するため、外からの騒音や室内での音の反響を減らしてくれます。

環境にもやさしい素材で、CO2の排出量が低く、エコマークや環境ラベルも取得しています。

ウール断熱材(羊毛)

ウール断熱材は、羊の毛を原料とする自然素材です。

やわらかくふわふわした繊維が空気をしっかり抱え込み、断熱性能を高めます。

吸湿性が高く、湿気を吸収しても冷たくなりにくい特性があり、湿度の多い日本の気候にぴったりです。

たとえば、ウール断熱材は梅雨のジメジメ感を抑え、室内の快適な空気を保ってくれるといったケースで効果が実感しやすくなります。

また、ウールには自然の難燃性(燃えにくさ)があり、防音性能にもすぐれています。

さらに、ホウ酸という自然由来の成分を使って処理することで、防虫・防カビ性能も加わります。

こうした工夫により、長く安心して使える断熱材となっています。

木質繊維断熱材(ウッドファイバー)

ウッドファイバーは、木材チップやリサイクルされた木材を原料にした断熱材です。

自然の木の持つ蓄熱性が高く、昼間にためた熱を夜にゆっくりと放出する性質があります。

たとえば、昼と夜の温度差が大きい地域でも、ウッドファイバーを使うと室温が安定し、夏は涼しく冬は暖かい家になるでしょう。

また、他の断熱材と比べて調湿性能にすぐれており、室内の湿気だけでなく、壁の中の水分まで吸収・放出してくれるため、壁内結露のリスクも減らせます。

つまり、家の構造部分の腐食を防ぎ、建物の寿命を長くすることにもつながりやすいのです。

ウッドファイバーは、自然素材でありながら性能も高いという点で、木の家との相性が良い断熱材といえます。

発泡ウレタン断熱材

発泡ウレタンは、化学反応によって泡状にふくらむ素材で、施工時に現場で壁に直接吹きつけて使います。

細かいすき間にも入り込み、気密性が高く、断熱効果も大きいというメリットがあります。

たとえば、隙間からの冷気が入らず、エアコンの効きがよくなるため、夏も冬も快適に過ごせるといった効果が感じられるはず。

ただし、吸湿性がないため、湿気をためこみやすく、カビや結露が起きやすいというデメリットもあります。

また、石油由来の素材であるため、製造や廃棄の際に環境負荷がかかる点にも注意が必要です。

再利用が難しい素材であることもふまえて、慎重に選ぶ必要があります。

木の注文住宅を信頼して依頼できる工務店を選ぶポイント

木の注文住宅を成功させるには、「どんな素材を使うか」と同じくらい、「誰に建ててもらうか」が重要です。

特に自然素材は扱いにくく、設計や施工の知識と経験が仕上がりに大きな差を生みます。

木の家づくりを依頼する際に確認しておきたいポイントは、以下の通りです。

- 過去の施工実績と職人の技術はどうか

- アフターサービスの体制はどうなっているか

- 長期的なサポートが受けられるか

以下からは、それぞれの確認ポイントについて詳しく見ていきましょう。

過去の施工実績と職人の技術はどうか

「木の家」をどれだけ建ててきたか、その完成度はどうか、地域の気候風土に合ったつくりになっているかなどをチェックしましょう。

木材の扱いに慣れている職人がいるかどうかも、大事な見極めポイントです。

アフターサービスの体制はどうなっているか

家は建てて終わりではありません。

年月が経つにつれ、メンテナンスやリフォームが必要になることもあります。

そのときに、アフターサービスがしっかりしていない会社だと、対応までに時間がかかったり、費用が高額になったりして、困ることもあります。

たとえば、「建てた会社が3年後には連絡もつかず、別の業者に依頼して高額な修理費を払った」というような話も実際にあります。

長期的なサポートが受けられるか

長期的なサポートを受けられる体制があるかどうかは、安心して暮らし続けるうえで欠かせません。

私たち安成工務店では、木の家に特化した豊富な実績をもとに、点検や補修、定期メンテナンスといったアフターフォローも手厚く行っています。

家を建てた後も、お客様とのつながりを大切にし、長く安心して暮らしていただけるような仕組みを整えています。

木の注文住宅ならではの空間設計例

木の注文住宅の魅力は、素材そのもののやさしさやぬくもりだけにとどまりません。

以下のように設計の工夫によって、木の美しさや機能性を最大限に引き出すことができます。

- 自然光をたっぷり取り込む設計

- ウッドデッキや庭とつながる空間設計

- 無垢材と勾配天井による広がりある空間設計

ここからは、木の家だからこそ実現できる空間設計の例をいくつか紹介します。

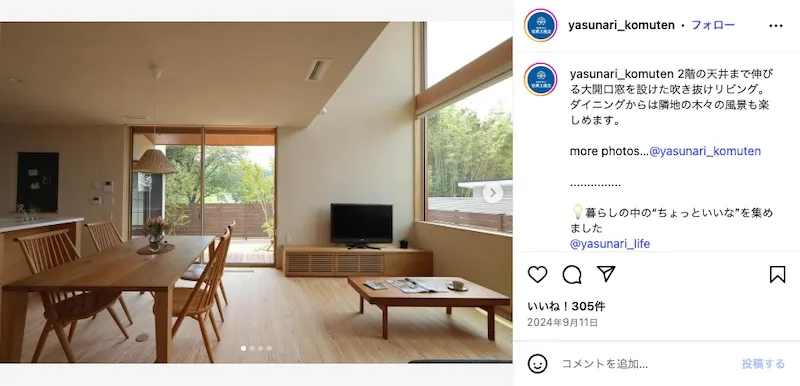

自然光をたっぷり取り込む設計

引用元:安成工務店Instagram

吹き抜けを設けたり、大きな窓を南向きに配置することで、光が家の奥まで届き、明るく開放感のある空間になります。

たとえば、リビングに吹き抜けと大きな窓を設けることで、朝の陽ざしが優しく差し込み、日中も照明に頼らず過ごせる空間となるでしょう。

こうした設計は、電気代の節約だけでなく、日中のリズムを整える効果もあります。

明るい光のもとで過ごす時間は、心を前向きにしてくれるものです。

ウッドデッキや庭とつながる空間設計

引用元:安成工務店Instagram

屋外との一体感を感じられる「ウッドデッキ」や庭とのつながりも、木の家ならではの工夫です。

たとえば、リビングとウッドデッキをフラットにつなげることで、まるで外と中が一体になったような広がりを感じる空間になります。

子どもが庭で遊ぶ姿を眺めながらくつろいだり、晴れた日には外で朝食をとったりと、暮らしの中に自然とのふれあいが自然に溶け込む設計が可能になります。

無垢材と勾配天井による広がりある空間設計

引用元:安成工務店Instagram

無垢材を使ったリビングや、勾配天井を活かした開放的な空間も、木の家ならではです。

天井が高くなることで圧迫感がなくなり、空気の流れもよくなります。

さらに、梁(はり)をあえて見せるデザインにすることで、木の素材感をダイレクトに感じられる空間に仕上がります。

たとえば、勾配天井のあるリビングは、「家族が自然と集まりたくなる場所」となるでしょう。

明るく広々とした空間に無垢の木が映えることで、毎日の生活が少しずつ豊かになっていくのです。

木の注文住宅を長く快適に使うためのメンテナンス方法

木の家は、手をかければかけるほど味わいが増していきます。

自然素材ならではの経年変化(時間とともに変わっていく色や質感)を楽しむには、次のような長く快適に暮らすためのお手入れが大切です。

- 無垢材の床への定期的なオイル塗り

- 調湿効果を保つための風通し

以下からは、木の注文住宅を健やかに保つための具体的なメンテナンス方法について紹介します。

無垢材の床への定期的なオイル塗り

無垢材の床は、年に1~2回、ワックスや自然オイルを塗ることで保護できます。

表面に塗膜をつくらず、木の呼吸を妨げない自然オイル塗装を選ぶことで、素材そのものの風合いを活かしながら、乾燥やキズから守ることができます。

たとえば、「冬に床が乾燥してささくれができた」「日焼けで色がまだらになってきた」という悩みも、定期的な手入れで未然に防げます。

調湿効果を保つための風通し

調湿効果を活かすためには、部屋の風通しを意識することも大切です。

窓を開けて空気を入れ替えることで、木材が湿気を適度に放出し、カビやダニの発生を防ぐことができます。

特に梅雨の時期や寒暖差の激しい春秋は、1日に数十分でも窓を開けるだけで、住まい全体の空気がぐっと快適になります。

木の注文住宅を建てるなら、ベストな素材を提案できる安成工務店にお任せください

木の家は、見た目の美しさ、やわらかな空気、落ち着いた心地よさ、環境へのやさしさなど、多くの魅力があります。

木材には種類ごとの特徴があり、リビングには杉やパイン、水まわりには檜(ひのき)やヒバ、重厚感を出すならケヤキなど、使い分けが重要です。

ただ、こうした素材選びを自分たちだけで判断するのは難しいものです。だからこそ、自然素材に詳しく、実績のある会社に相談することが大切です。

私たち安成工務店は、創業80年、環境共生住宅に30年以上取り組み、自然素材中心の「呼吸する木の家」をつくっています。

木の家を考えるなら、「どんな暮らしがしたいか」をまず描いてみてください。

たとえば、きれいな空気で子どもを育てたい、自然に包まれた空間で暮らしたい、家族が集まるリビングがほしい——そんな想いを木の家は形にしてくれます。

安成工務店は、そうした想いに寄り添いながら、土地や予算に合わせて最適な素材と設計をご提案します。

自然とともに、家族の時間を大切にしたい方は、ぜひ一度展示場や相談会にお越しください。