2025/07/16

無垢材の注文住宅を建てるなら知っておくべきポイント!選び方・コスト・後悔しないための注意点を解説

このごろ、無垢材の家づくりに憧れを抱く方が増えています。

木の香りや肌ざわりへの憧れ、シックハウスなどの化学物質による健康リスク、さらには「子どものために安全で心地よい家を選びたい」といった考え方などにより、家づくりでは無垢材の注文住宅が選択肢に入ることも一般的になってきました。

本記事では、無垢材住宅の「メリット・デメリット・コスト・メンテナンス・施工会社選び」について幅広く解説します。

さらに、環境と調和する「環境共生住宅」の事例もご紹介するため、ぜひ家づくりの参考にしてみてください。

無垢材を使った注文住宅のメリット

無垢材を使った注文住宅には、自然素材ならではの心地よさや長く住める安心感など、さまざまな魅力があります。

無垢材を使った注文住宅の代表的な6つのメリットは、以下の通りです。

- 湿度や結露を抑える効果がある

- リラックス効果がある

- 経年変化を楽しめる

- 木の自然な温もりと質感の心地よさがある

- 化学物質不使用だから赤ちゃんやペットも安心できる

- 100年以上住み続けられるほど耐久性が高い

ここからは、無垢材を使った注文住宅のメリットについて解説します。

湿度や結露を抑える効果がある

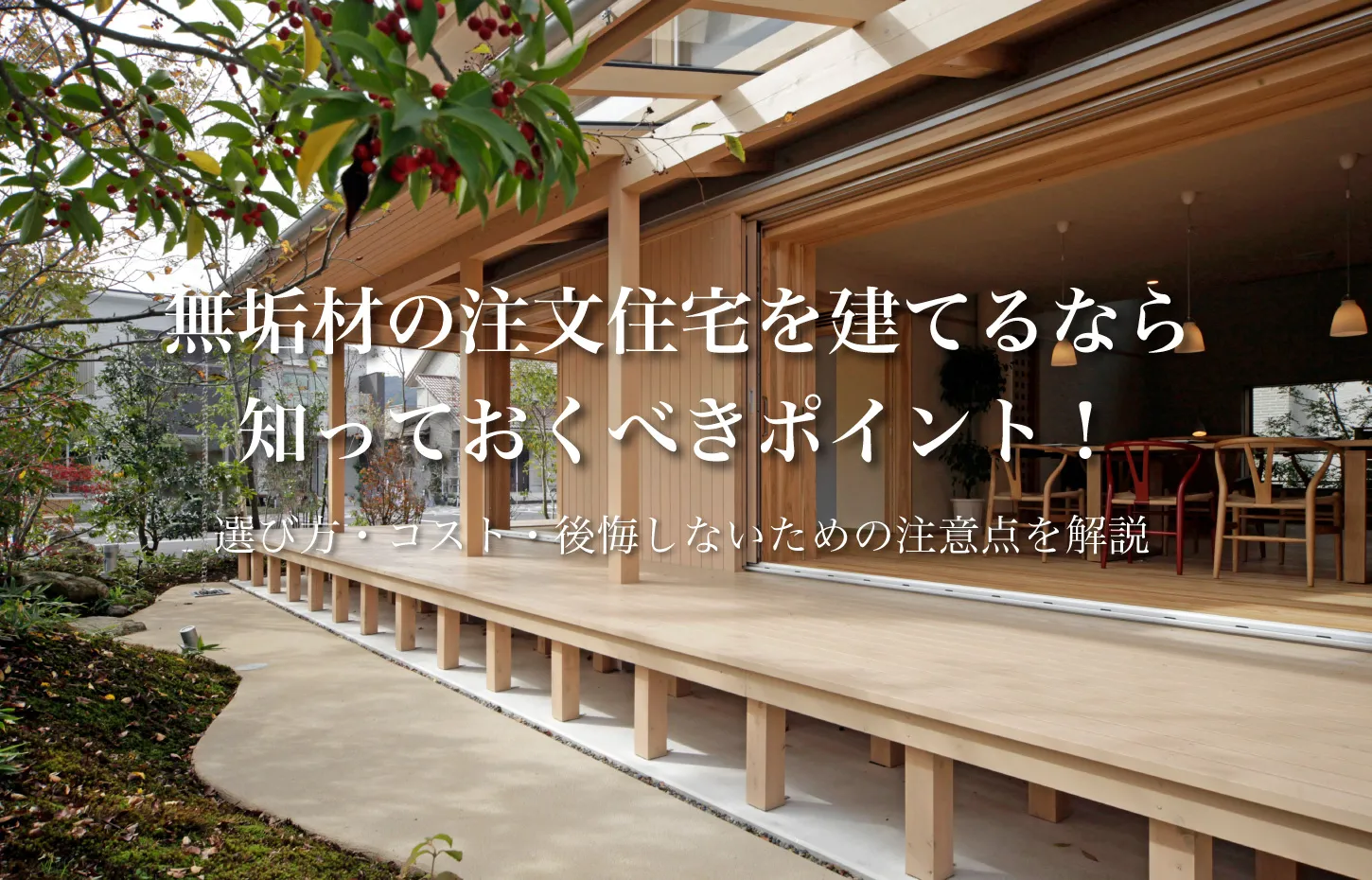

無垢材には「調湿効果」があります。

そのため、湿度が高い時は空気中の水分を吸収し、逆に乾燥している時には水分を放出して、室内の湿度を一定に保つ働きをしてくれるのです。

引用元:安成工務店「安成の家を科学する | 調温・調湿実験」

この性質により、無垢材を使った家は梅雨や冬場でも結露が発生しにくく、カビやダニの繁殖を抑えることができます。

さらにこうした湿度のコントロールは、木造住宅にありがちな木材の腐食や構造の劣化も防ぎ、建物全体の耐久性向上にもつながります。

また、快適な空気環境はアレルギーや喘息などの健康リスク軽減にも貢献するため、小さな子どもや高齢者がいる家庭でも安心です。

リラックス効果がある

無垢材を使った家は、木の香りが広がることで、日々の暮らしにリラックス効果をもたらします。

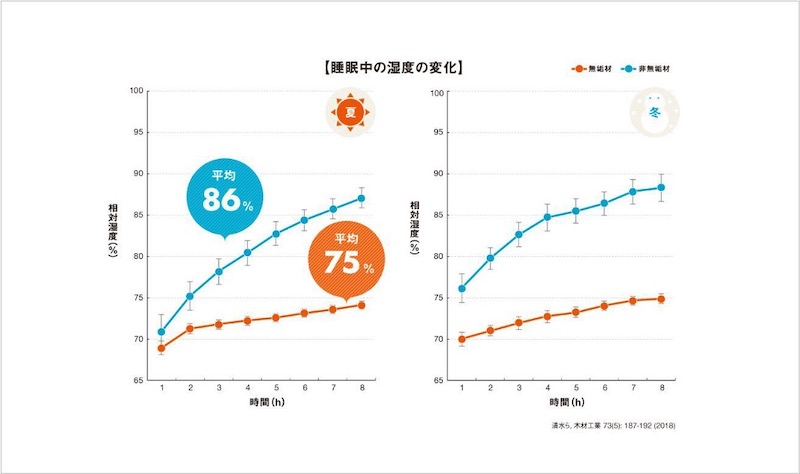

この香りにはセスキテルペン類の「フィトンチッド」と呼ばれる成分が含まれており、森林浴をしたときのように心を落ち着かせ、ストレスを軽減する効果が期待できます。

スギ無垢材を内装に用いた部屋と非無垢材を内装に用いた部屋を比べると、このセスキテルペン類の平均濃度は最大で4倍以上高く検出されました。

引用元:安成工務店「安成工務店を科学する | リラックス効果」

さらに、木の香りに包まれた空間は副交感神経を優位にし、リラックスした状態で眠りに入りやすくなるともいわれているのです。

そのため、無垢材は子ども部屋や寝室に取り入れる素材としても理想的といえます。

無垢材を子ども部屋や寝室に利用すれば、安眠効果や子どもの情緒の安定にもつながるでしょう。

このように、木の持つ自然の力で、毎日を心地よく穏やかに過ごせる住まいをつくりやすいことも、無垢材を使った注文住宅のメリットです。

経年変化を楽しめる

無垢材は時間の経過とともに色合いや艶が深まり、住む方と一緒に「家が育つ」楽しみがあります。

使い込むほどに木目が際立ち、温かみのある表情が増すため、年月を重ねるごとに愛着が湧きやすくなるでしょう。

また、日々つく小さな傷や汚れも無垢材ならではの風合いとなり、「味のある家」としての魅力が高まります。

一方、合板やビニール系のフローリングは、時間が経つにつれて色あせや表面の劣化が目立つことも多く、年数が経ったときの美しさに差が出やすい点が特徴です。

ただし、無垢材でも「できるだけ変色や傷を抑えたい」という方に向けては、塗装や仕上げ方などで工夫する方法もあります。

自然の変化を楽しむか、素材の美しさを長く保つか、好みに応じた選択ができるのも無垢材の良さといえるでしょう。

木の自然な温もりと質感の心地よさがある

無垢材は、一本の木から切り出されるため、似たものはあっても、まったく同じものはないほどの個性的な木目や風合いを持つのが特徴です。

こうした「自然が作り出す模様や色合い」は、住む方とっての心地よさや癒しの源(みなもと)となります。

また無垢材の床は素足で歩いても快適で、冬はほんのり温かく夏はべたつかずさらっとした質感が続くため、年間を通して過ごしやすくなるのです。

手で触れた時の柔らかな感触も魅力で、木に触れるたびに安心感やぬくもりが感じられ、住む方の心を落ち着かせてくれます。

こうした五感で感じる快適さは、無垢材ならではの贅沢といえるでしょう。

化学物質不使用だから赤ちゃんやペットも安心できる

無垢材は接着剤や化学塗料などを使わず、木そのものを素材としているため、室内の空気を清潔に保ちやすいことも特徴です。

一般的な合板や集成材は、製造過程で接着剤や化学塗料を使うことが多く、これが原因でシックハウス症候群を引き起こす場合もあります。

一方で無垢材は、無塗装で仕上げれば化学物質を含まずに完成するため、赤ちゃんがハイハイする床にも安心です。

さらに、家の中の素材と素肌が直接触れる時間の長くなる「子ども部屋」にも最適で、親にとっては健康面の安心材料になるでしょう。

また、木の適度なクッション性はペットの足腰にもやさしく、すべりにくい仕上げを選べば、ケガのリスクも軽減できます。

ただし、柔らかい無垢材はペットの爪で傷つきやすいことがあるため、適した樹種を選ぶことが大切です。

100年以上住み続けられるほど耐久性が高い

無垢材は非常に耐久性が高く、メンテナンスを行えば100年以上住み続けられる素材です。

無垢材が使われた日本各地の古民家や神社仏閣では、何世代にもわたって建物が受け継がれています。

無垢材は、表面に傷がついても削ったりオイルを塗ったりすることで補修ができるため、長く美しさを保つことが可能です。

さらに、リフォームや再塗装などの手入れがしやすく、家の資産価値も落ちにくいという利点もあります。

経年変化を楽しみながら、家族の思い出も積み重ねた家づくりができる点も、無垢材ならではの魅力です。

注文住宅のデメリット

無垢材を使ったた注文住宅は、自然素材ならではの心地よさや安心感が魅力ですが、同時にいくつかの注意点もあります。

無垢材の家づくりにおける代表的なデメリットは、次の通りです。

- 費用が高め

- メンテナンスが必要

どちらも工夫次第でカバーできる部分もあります。

以下から順番に詳しく見てきましょう。

費用が高め

注文住宅は自由度の高さが魅力ですが、無垢材を多用する場合は費用が高くなりがちです。

一般的に、無垢材の注文住宅の坪単価は60万〜100万円程度とされ、実際に使われる木材の種類や施工内容によってさらに上下します。

特に無垢材を多く使う住宅では、坪単価80万円を超えることも少なくありません。

全国平均の注文住宅の坪単価はおおよそ70万〜90万円ほどですが、無垢材を使うことで、こうした相場よりもコストは高くなる傾向にあります。

ただし、間取りをシンプルにしたり、無垢材を床や一部の内装に限定するなどの工夫をすれば、建築費を抑えられるケースも多くなっています。

費用が高い理由

無垢材の家は、自然素材ならではの風合いやぬくもりを感じられる反面、「価格が高い」と感じる方も多いかもしれません。

確かに、一般的な建材に比べて無垢材の注文住宅はコストがかかりやすい傾向があります。

その理由は、素材の調達や加工、施工に至るまで多くの手間や工程が必要になるからです。

無垢材の注文住宅が高額になりやすいといわれる主な理由は、次の通りです。

- 1本の木から取れる量に制限があるから

- 手間のかかる天然乾燥材にこだわりたくなるから

- 職人・技術の確保や、加工自体が手間だから

こうした要因は、無垢材住宅の価格に直接影響してしまうもののです。、

しかしながら、これまで見てきたように、無垢材は耐久性が高く、適切にメンテナンスすれば100年以上も住み続けられるケースもあります。

結果として、長期的に見ればリフォームや修繕コストを抑えられるため、トータルでの費用負担は必ずしも大きくはならない場合もあるのです。

以下からは、費用が高くなってしまうそれぞれの理由について詳しく見ていきましょう。

1本の木から取れる量に制限があるから

無垢材は、1本の木から切り出した「丸ごとの木材」を使うため、合板や集成材のように効率よく複数の材料を作ることができません。

必要なサイズや品質を満たす材料を確保するために、複数の木を使わなければならない場合もあります。

特に節が少なく、木目が美しい高品質な無垢材を選ぶほど、限られた部位からの採取が必須となり、結果としてコストが上がる原因となるのです。

手間のかかる天然乾燥材にこだわりたくなるから

無垢材は、伐採後にしっかりと乾燥させることで、木材としての強度や安定性が高まります。

特に高品質な無垢材には、木本来の性質を活かせる「天然乾燥材」が好まれますが、この天然乾燥(天日干し)には数か月から数年もの時間が必要です。

その間、屋外での天日干し作業や、倉庫での保管・管理が続くため、スペースや人件費といったコストがかさみます。

無垢材は、きちんと乾燥させないと後に反りや割れが生じやすくなるため、時間と手間をかけて慎重に管理する必要があるのです。

職人・技術の確保や、加工自体が手間だから

無垢材は、木が持つ特性を活かして加工するため、熟練の職人による丁寧な手作業が欠かせません。

木材の乾燥状態を見極めたり、木目の流れを考慮して適切にカットしたりと、機械だけでは対応できない細やかな工程が多く結果として人件費が高くなります。

さらに、こうした高度な技術を持つ職人は年々減少傾向にあり、専門の職人を確保するためのコストも無視できません。

こうした理由から、無垢材の施工にはコストがかかりやすくなっています。

「環境共生住宅」として注文住宅に無垢材を使えば意外とコストを抑えられる

無垢材の注文住宅は「高額」と思われがちですが、工夫次第でコストを抑えられます。

その代表的な考え方が「環境共生住宅」です。

地域の自然素材を使う地元の工務店と連携し、輸送コストを削減しながらCO₂排出も抑えるといった、地球にも優しい家づくりの形が、環境共生住宅の考え方です。

さらにコストを抑えたければ、無垢材を家全体に使う「全面使い」ではなく、リビングや寝室など「こだわりの空間」だけに部分的に使う、といった方法も考えられます。

たとえば、リビングや寝室には温もりのある杉やパイン、水回りには耐水性の高い檜やヒバ、高級感を出したい場所にはオークやウォールナットを選ぶなど、空間ごとに適材適所を考えれば無駄なく無垢材を取り入れられます。

また、耐久性が高くメンテナンスしやすい素材を選ぶことで、長期的なリフォーム費用も抑えやすくなるでしょう。

このように「賢く部分的に無垢材を使う」ことで、自然素材の良さを楽しみつつ、費用バランスも考慮した家づくりが実現できます。

メンテナンスが必要

無垢材の家は自然素材ならではの風合いや温もりが魅力ですが、その一方で「メンテナンスが面倒そう」と感じる方も少なくないでしょう。

確かに、合板フローリングなどに比べて定期的なケアが必要になるのは事実です。

しかし、きちんとした無垢材のメンテナンス方法を知り、それだけは欠かさないようにしていれば、むしろ長く美しい状態を保つことができます。

実際には、無垢材ならではの変化や味わいを楽しみながら、暮らしに自然とメンテナンスを取り入れている方も多いのです。

ここからは、無垢材に必要な具体的なメンテナンス方法や、無理なく続けるためのコツをご紹介していきます。

メンテナンス頻度は抑えられる!

デメリットとして「メンテナンスが必要」といわれる無垢材ですが、正しいケア方法を知っておけば、日常的に無理なく対応することができます。

無垢材を無理なくお手入れするためには、以下の点を押さえておきましょう。

- 傷・汚れへの対処法

- 湿度や空調の管理方法

- 経年劣化への対処法(塗装ごとの特徴)

以下からは、それぞれの対策方法について詳しく解説していきます。

傷・汚れへの対処法

無垢材は柔らかく傷がつきやすいものの、基本的な手入れを知っていれば十分にきれいな状態を保てます。

日常の掃除は乾拭きを中心に行い、水拭きは固く絞った布でサッと拭く程度に留めましょう。

水分が残ると、シミや変色の原因になるため、注意が必要です。

軽い傷であれば細かいサンドペーパーで削り、オイルを塗るだけで目立たなくできます。

また、あらかじめ家具の脚にフェルトを貼っておき、床への傷を防ぎつつ、ホコリを溜めないためのこまめな拭き掃除も行ってください。

さらに、シロアリ被害を防ぐために、最近では、人体への影響が懸念される農薬系薬剤の代わりに、「ホウ酸処理」という安全性の高い対策が注目されています。

私たち安成工務店では、農薬系薬剤に頼らないシロアリ対策として、ホウ酸処理による「ボロンdeガード工法」を採用しています。

「ボロンdeガード工法」は、揮発せず空気を汚さないホウ酸を用いて木材を処理し、長期間にわたり腐れやシロアリの侵入を遮断。

空気を、床下で循環させる住宅仕様にも適しています。

施工には、専用の技術を修得した認定施工士があたります。

一定の条件を満たすことで、最長15年の保証がつく点も安心材料のひとつです。

私たちは、こうした信頼性の高い外部の技術を積極的に取り入れながら、目に見えない部分にもしっかり配慮した住まいづくりを行っています。

湿度や空調の管理方法

無垢材は、湿度の変化に敏感です。

乾燥しすぎると割れ、高湿度では膨張や反りが起こりやすくなってしまうのです。

冬場は加湿器を使い、適度な湿度を保つことで木材の割れを防ぎましょう。

逆に、夏場や梅雨時は、窓を開けて風通しを良くしたり、換気扇を使って湿気を逃がしたりする工夫が大切です。

また、施工時にはきちんと乾燥させてある含水率の低い無垢材を選ぶことで、後々の変形リスクも抑えられます。

一般的に、建築用の木材は含水率15%、多くても25%以下が望ましいとされています。

さらに、水回りに使う際は「水に強い塗装」を施し、メンテナンスとして水滴がついたらすぐに拭くことを心がけることも、無垢材を長持ちさせるコツです。

経年劣化への対処法

無垢材は時間とともに色に深みが増し味わいが出てくる素材ですが、適切なケアを怠ると劣化が早まる場合もあります。

そのため、定期的なメンテナンスが大切です。

とくに「オイル塗装」は木の呼吸を妨げず、無垢材の美しさを保つ効果があります。

オイルを塗ることで、木目がより引き立ち、落ち着いた色味に変化していく「経年美化」を楽しめる点も魅力です。

また、水回りに無垢材を使う際には、防水性を高めた仕上げを施すことで、汚れや劣化を防ぎやすくなります。

目安として、オイル塗装やワックスがけは1年に1回ほど行うのが理想的です。

加えて、塗装方法として以下が挙げられます。

- 無塗装

- オイル塗装

- ウレタン塗装

塗装方法によってメンテナンスのしやすさも異なってきます。

使用場所やライフスタイルに合わせた仕上げを選びましょう。

以下からは、塗装方法について解説します。

無塗装

無塗装の無垢材は、木そのものの質感や香りを存分に楽しめるのが最大の魅力です。

木の持つ自然な調湿効果も高く、室内の湿度を快適に保ちやすいという利点があります。

しかし、水や汚れに弱く水シミができやすい点には注意が必要です。

無塗装の無垢材を美しく保つためには、日常的に乾拭きを行い、汚れが目立つ部分は軽くヤスリをかけて、木の美しさを長く維持しましょう。

オイル塗装

オイル塗装は、木の呼吸を妨げずに表面を保護できるため、無垢材の自然な風合いや質感を損なわない仕上げ方法です。

塗装により耐水性が高まり、日常的な汚れや軽い水シミを防ぐ効果も期待できます。

さらにオイルを定期的に塗り直すことで木目がより引き立ち、時間の経過とともに深みのある色合いへと変化する「経年美化」を楽しめるのも魅力です。

特に、水や食べ物による汚れからの保護が必要な、キッチンやリビングなどにおすすめの仕上げ方といえます。

よりしっかりした保護をしたい場合、撥水性を高めるために追加の防水処理をしてみましょう。

ウレタン塗装

ウレタン塗装は、木の表面をしっかりとコーティングすることで、水や汚れに強くなる仕上げ方法です。

表面に膜を張るため、飲み物のこぼれや汚れもサッと拭き取れる手軽さがあり、日々の掃除も簡単になります。

一方で、木の素朴な質感や自然な手触りはやや損なわれてしまいます。

しかし、耐久性が高く傷にも強いため、フローリングやキッチン、洗面所などの水回りに適している塗装です。

無垢材の種類によって機能が異なる!適材適所で使い分けることが重要!

無垢材と一口にいっても、種類によって硬さ・耐久性・見た目・価格が異なります。

住宅の用途やデザインに合わせて、適した木材を選ぶことが、快適で長く住める家づくりには欠かせません。

たとえば、柔らかく温もりのある素材から重厚感や高級感を演出する素材まで、無垢材には以下のように豊富なバリエーションがあります。

- 杉

- 檜

- ケヤキ

- ヒバ

- オーク(ナラ)

- ウォールナット

- パイン

- レッドシダー

- ベイマツ(ダグラスファー)

- チーク

- メープル

- バーチ(カバノキ)

- アカシア

- サクラ(チェリー)

- ブラックチェリー

- マホガニー

- ブビンガ

- ホワイトアッシュ

以下からは、それぞれの無垢材について詳しく見ていきましょう。

尚、このうち、安成工務店では主に構造材や床材などで「杉・檜」を、そのほかの材として「ヒバ、レッドシダー、サクラ、ブラックチェリー」などを使うことがありますが、この記事では、広く家づくりをご検討中の方に参考になるよう、私たちが普段扱わない素材も紹介させていただいております。

杉

杉は針葉樹ならではの柔らかさが特徴で、無垢材の中でも足触りがやさしく、素足で歩いたときにふんわりとした温もりを感じられます。

そのため、リビングや寝室などリラックスしたい空間に最適です。

さらに、杉は時間が経つにつれて少しずつ赤みが増し、飴色へと変化する経年美化を楽しめます。

比較的価格も手頃で、他の無垢材よりもコストを抑えやすいため、初めて無垢材を取り入れる方にも向いているでしょう。

檜

檜は高い耐久性と防湿性を備えており、特に湿気が多いキッチンや浴室、玄関などの水回りに適した無垢材になります。

湿気による腐食や劣化に強く、長期間きれいな状態を保ちやすいのが魅力です。

また檜には「ヒノキチオール」という天然成分が含まれた種類もあり、シロアリなどの害虫を寄せ付けにくく、抗菌効果も期待できます。

さらに、檜特有の爽やかな香りは、森林浴をしているようなリラックス効果をもたらし、家全体を癒しの空間にしてくれるでしょう。

ケヤキ

ケヤキは広葉樹の中でも特に硬く、耐久性に優れた木材です。

傷がつきにくく摩耗にも強いため、玄関・階段・構造材など、強度が求められる場所に適しています。

また、重厚感のある美しい木目も特徴で、高級感を演出する空間づくりに向いています。

価格は他の無垢材に比べてやや高めですが、長く使えるため、メンテナンスや張り替えのコストを考えると、長期的にはコストパフォーマンスの高い素材といえるでしょう。

ヒバ

ヒバは檜に似た性質を持つ無垢材で、耐久性や防虫・抗菌効果に優れています。

檜と同様に、一部の品種には「ヒノキチオール」という成分が含まれており、シロアリやカビの発生を抑える効果が期待できます。

また、湿気や水に強いため、キッチン・浴室・洗面所などの水回りにも適した無垢材です。

さらに、ヒバ特有の爽やかで清々しい香りは空間に広がりやすく、リラックス効果も高いため、癒しを感じられる空間づくりにもぴったりでしょう。

オーク(ナラ)

オーク(ナラ)は、硬くて耐久性に優れた無垢材で、傷がつきにくいことから床材として多くの住宅に採用されています。

特に、家具の脚やペットの爪などによる傷も目立ちにくく、長期間にわたって美しい状態を保ちやすいことが魅力です。

またオークはしっかりとした木目も特徴で、ナチュラルな空間はもちろん、モダンでスタイリッシュなインテリアにも調和しやすく、高級感のある仕上がりになります。

価格は無垢材の中でも振れ幅がありますが、高級な品種は耐久性の高さからリフォームや張り替えの頻度が少なく、長期的に見ればコストパフォーマンスに優れています。

ウォールナット

ウォールナットは、ダークブラウン系の深みのある色合いが特徴で、シックで落ち着いた高級感のある空間を演出できる無垢材です。

そのため、デザイン性を重視する方に人気があり、リビングや書斎などに多く使われています。

さらにオーク同様に硬く、傷や摩耗にも強いため長く美しい状態を保ちやすいことも魅力です。

価格はやや高めですが、人気があり、資産価値や売却時の価値が落ちにくい素材として注目されています。

パイン

パインは明るい色合いと素朴な木目が特徴で、ナチュラルで温かみのある空間づくりに適した無垢材です。

北欧風やカジュアルなインテリアとも相性が合うことも多く、やわらかい印象の空間を演出できます。

ただし、パインは柔らかいため素足で歩くと心地よい反面、家具の脚やペットの爪などで傷がつきやすいというデメリットもあります。

比較的価格が手頃で加工しやすいことからDIYにも人気があり、初心者でも扱いやすい素材です。

レッドシダー

レッドシダーは、耐久性・防虫性・防腐性に優れた無垢材で、外壁やウッドデッキなど屋外での使用に適しています。

湿気の多い環境でも腐敗しにくく、天然の防虫成分を含むため、シロアリやカビの発生を抑える効果があります。

また、無垢材の中でも比較的軽量で加工しやすいため、DIY素材としても人気が高いのが特徴です。

赤みを帯びた美しい木肌は、ナチュラルテイストからモダンなデザインまで幅広い空間に調和しやすいでしょう。

さらに、屋外に用いる場合、時間の経過とともにシルバーグレーへと変化することがあるため、経年美化も楽しめるはず。

一方で、塗装によって色合いを維持することも可能なため、好みに合わせた仕上げ方が選べるのもメリットです。

ベイマツ(ダグラスファー)

ベイマツ(ダグラスファー)は、優れた強度と耐久性を持つ針葉樹で、構造材として広く用いられています。

無垢材の中でも特に曲げや圧縮に対する強度が高く、柱・梁・土台など建築の主要部分に適しています。

また、適度な弾力性を持ちつつも硬いため、床材としても高い耐久性があり、長期間にわたり安定した品質を維持できるでしょう。

木目ははっきりとしており、赤みがかった色合いが特徴で、ナチュラルな風合いの空間づくりに適しています。

さらに、乾燥処理や防水・防腐処理を施すことで反りや割れが起こりにくくなり、長期間の使用にも耐える安定した素材となるでしょう。

チーク

チークは、美しい木目と、黄金色から深みのある濃い茶色へと変化する色味が魅力の高級木材です。

空間に重厚感と落ち着きを与えるため、高級感を演出したいシーンに最適です。

また、油分を多く含むため、耐水性・耐久性に優れています。

湿度による膨張や収縮が起こりにくく、浴室やキッチンなどの水回りでも長く美しさを保ちやすいです。

さらに、天然の油分が防虫効果を発揮し、シロアリや害虫からも木材を守ってくれます。

そのため、船舶や高級家具などにも使用されるほど信頼性の高い素材です。

ただし高価な木材のため、家全体ではなく一部にアクセントとして使うなど、バランスを考えた取り入れ方がおすすめです。

メープル

メープルは、硬くて傷がつきにくく、長期間にわたって美しい状態を維持できる無垢材です。

広葉樹の中でも耐久性に優れ、フローリング・階段・家具など、毎日よく使う場所にも安心して使えます。

クリーム色や淡いベージュのやさしい色味が空間を明るく見せ、清潔感のある雰囲気をつくってくれるでしょう。

木肌はきめ細かく、滑らかな触り心地で、素肌で触れるたびにぬくもりを感じられるはず。

温度や湿度の変化による収縮や反りが起こりにくい安定性も魅力ですが、防水性は低めなので水回りでの使用には注意が必要です。

バーチ(カバノキ)

バーチ(カバノキ)は、やわらかな明るい色合いと整った木目が特徴で、温もりを感じさせる空間づくりにぴったりの素材です。

やさしくナチュラルな雰囲気が魅力で、リビングや寝室の床材、家具などにもよく選ばれます。

硬さもほどよくあり、普段使いのフローリングとして十分な耐久性があります。

ただし、湿気にはあまり強くないため水回りには不向きですが、メンテナンスをしながら使えば、次第に色に深みが出て、年月とともに味わいが増していくでしょう。

定期的なオイルメンテナンスなどを行うことで、その風合いを長く楽しむことができる素材です。

アカシア

アカシアは、濃淡のはっきりとした個性的な木目が特徴で、空間にアクセントを加えたいなど、デザイン性を必要とする住宅に適した無垢材です。

インダストリアルやヴィンテージ風、モダンなインテリアを目指したい場合に相性が良く、存在感のある雰囲気を演出します。

アカシアは非常に硬く、耐水性や耐腐食性にも優れているため、フローリングやウッドデッキなど屋外でも使われることが多い素材です。

ただし、加工がやや難しく、価格も他の無垢材に比べて高めの傾向があります。

そのため、デザイン性とコストのバランスを考えながら、部分的な使用を検討するのがおすすめです。

サクラ(チェリー)

サクラ(チェリー)は、淡いピンク色のやわらかな色合いが魅力で、時間の経過とともに飴色へと変化する美しい無垢材です。

中程度の硬さがあり、フローリングや家具など、さまざまな用途に適しています。

日本の住宅にもよくなじみ、特に和モダンな空間に自然に溶け込むのが特徴です。

ただし、水分を吸いやすい性質があるため、適切な塗装や定期的なメンテナンスを施すことで、長く美しさを保つことができます。

ブラックチェリー

ブラックチェリーは、赤褐色の美しい色合いが特徴で、使い込むほどに深みを増し、落ち着いた高級感のある空間を演出できます。

適度な硬さがあり、フローリングや家具材として人気が高く、特に上質なインテリアを目指す高級志向の住宅に適しています。

木肌は滑らかで、触れた時に心地よい質感も魅力のひとつです。

ただし、水に弱い面があるため、水回りに使う場合は防水処理を施してください。

マホガニー

マホガニーは赤褐色の上品な色合いが特徴で、経年によってさらに深みが増し、空間に重厚感と高級感を添える無垢材です。

収縮や反りが少なく安定した材質のため、精度が求められる高級家具や造作材にも多く使われています。

加えて、耐久性や強度も高いため、長期間使うことになっても、さほど劣化しないでしょう。

ただし、比較的高価な木材であるため、予算に合わせて部分的に取り入れるなど、コストバランスを考えることも大切です。

ブビンガ

ブビンガはアフリカ原産の硬い木で、赤みがかった濃い色合いと存在感のある木目が特徴の無垢材です。

硬さによる耐久性があるため、フローリングやテーブル、階段材など強度が必要な場所に適しています。

また、耐水性や防腐性にも優れ、シロアリやカビにも強いことも魅力です。

ただし、その硬さや重量ゆえに加工が難しく、施工時には専用の工具や工夫が必要となりがちな素材でもあります。

ホワイトアッシュ

ホワイトアッシュは、明るい色合いとすっきりとした木目が美しい無垢材で、空間を爽やかで開放的な印象に仕上げます。

野球のバットとしても使われるほど、衝撃に強く耐久性が高いため、注文住宅では床材や家具などにも多く使われています。

ただし、広葉樹であり水に弱いため、屋外や湿気の多い場所にはあまり適していません。

このように、ホワイトアッシュは室内用の素材としておすすめです。

無垢材による注文住宅の施工事例

無垢材を活用した注文住宅では、実際にどのような空間が生まれるのでしょうか。

ここからは、無垢材の特性を活かした施工事例を2つご紹介します。

無垢材で温かみのある木の家を実現!

こちらの施工事例では、無垢材をふんだんに使用することで、住まいに温もりと快適さを取り入れています。

たとえば「うたた寝ができる床」は、無垢材ならではの調湿性や断熱性の恩恵を得られるのが特徴。

冬場でも床が冷たくなりにくく、素足で過ごしても冷えを感じづらい快適な住環境が生まれています。

また、お子さまが床でゴロゴロと寝転がって遊べる、無垢材特有の、柔らかな足触りや肌触りの良さもあります。

木の香りや質感が日常的に感じられるこの家は、小さなお子さまがいるご家庭にもぴったりの温もりあふれる住まいといえるでしょう。

施工事例の詳細はこちら:理想をカタチにした27坪の平屋 (山口県山口市/平屋)

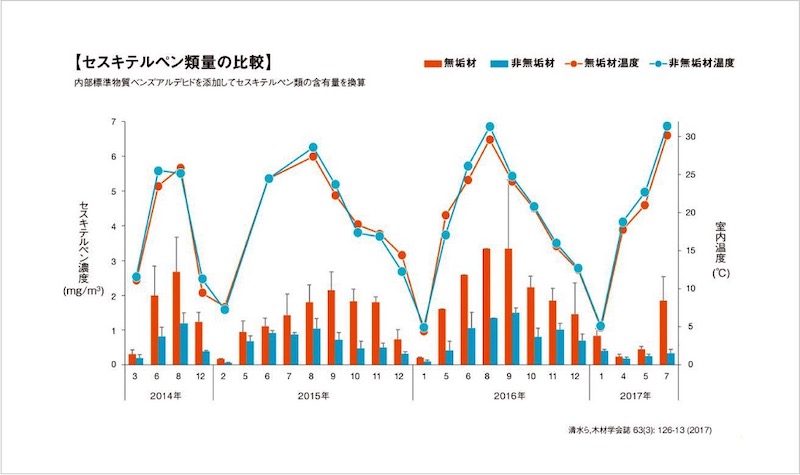

自然と調和した開放的な住空間

この住まいは、無垢材の床が土間や和室と一体化し、空間全体にぬくもりを与えています。

木の柔らかな質感が家族や訪れた人々に心地よさをもたらし、リビングでは素足でくつろぐ時間が自然と増えるのも魅力です。

さらに、大きな窓からは庭の緑が望め、外の自然と室内の無垢材が見事に調和。

夜は間接照明との相性も良く、木の床が柔らかく光を反射し、落ち着いた雰囲気をつくります。

木の持つ温もりと開放感が融合した、心豊かな住まいです。

施工事例の詳細はこちら:故郷の景色と共に暮らす (山口県阿武郡/平屋)

無垢材の注文住宅で、快適かつ環境に優しい暮らしをはじめよう!

本記事では無垢材のメリット・デメリット、適材適所での活用法、さらにはコストを抑える「環境共生住宅」という考え方について解説してきました。

無垢材の家は、心地よさだけでなく、長く住み続けられる安心感と環境への配慮が両立する、まさに「人にも地球にも優しい住まい」です。

安成工務店では、こうした自然素材の魅力を最大限に活かした住まいづくりをお手伝いしています。

国産材をはじめとする自然素材にこだわり、環境共生型の家づくりに力を入れているのが特徴です。

もし、無垢材の家づくりに興味をお持ちの方は、ぜひ安成工務店が開催する福岡の展示会に足をお運びください。

実際に、無垢材の温もりや空間の心地よさを体感していただけます。